Wie funktionieren Ferngläser?

In diesem umfassenden Leitfaden werde ich die wissenschaftlichen Grundlagen erläutern, die dahinter stecken, wie die Optik eines Fernglases Licht sammelt und Ihnen dann ein vergrößertes Bild der vor Ihnen liegenden Ansicht präsentiert. In zukünftigen Artikeln werde ich auch auf die wichtigsten Mechanismen eingehen, die hinter der Funktionsweise der Fokus- und Augenmuschelmechanismen stehen, sowie auf die verschiedenen verfügbaren Optionen.

Ich bin sicher, dass Sie am Ende verstehen werden, wie ein Fernglas funktioniert, und so viel besser vorbereitet sind, wenn Sie das richtige Instrument für Ihre Bedürfnisse auswählen. Wenn Sie es dann erhalten, können Sie es richtig einrichten und verwenden, damit Sie es optimal nutzen können. Lassen Sie uns beginnen:

Zwei Teleskope

In seiner einfachsten Form besteht ein Fernglas im Wesentlichen aus zwei nebeneinander angeordneten Teleskopen. Um die Sache ein wenig einfacher zu machen, schneiden wir unser Fernglas zunächst in zwei Hälften und lernen zunächst, wie ein Teleskop funktioniert. Am Ende setzen wir die beiden Teile dann wieder zusammen:

Linsen, Licht und Brechung

Die Funktionsweise und Vergrößerung eines Fernglases beruht im Wesentlichen auf Linsen, die eine Lichtbrechung bewirken:

Im Vakuum des Weltraums bewegt sich Licht geradlinig, doch beim Durchgang durch unterschiedliche Materialien ändert sich seine Geschwindigkeit.

Wenn Licht durch ein dickes Medium wie Glas oder Wasser geht, wird es langsamer. Dies führt im Allgemeinen dazu, dass sich die Lichtwellen biegen, und diese Lichtbeugung nennt man Brechung. Lichtbrechung ist der Grund dafür, dass ein Strohhalm in einem Glas Wasser gebogen aussieht. Sie hat auch viele nützliche Zwecke und ist der Schlüssel zur Vergrößerung des Betrachters.

Linsen

Anstelle einer einfachen flachen Glasscheibe oder eines Glasblocks werden bei Instrumenten wie Teleskopen, Ferngläsern und sogar Lesebrillen speziell geformte Glaslinsen verwendet, die oft aus einer Anzahl einzelner Linsenelemente bestehen, mit denen sich die Beugung der Lichtwellen besser kontrollieren lässt.

Die Objektivlinse

(die Linse, die dem Objekt, das Sie betrachten, am nächsten ist) eines Fernglases ist konvex geformt, was bedeutet, dass sie in der Mitte dicker ist als außen. Sie wird als Sammellinse bezeichnet und fängt das Licht eines entfernten Objekts ein. Durch Brechung wird das Licht dann beim Durchgang durch das Glas gebrochen und gebündelt (konvergiert). Die Lichtwellen bündeln sich dann an einem Punkt hinter der Linse.

Die Okularlinse

Dann wird dieses fokussierte Licht vergrößert und gelangt dann in Ihre Augen.

Vergrößerung

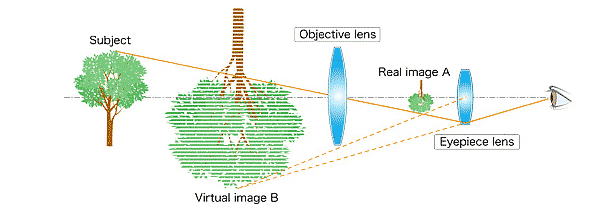

Zunächst wandert das Licht vom Objekt und ein reales BildAwird durch die Objektivlinse erzeugt. Dieses Bild wird dann durch eine Okularlinse vergrößert und als virtuelles Bild betrachtetBDas Ergebnis ist, dass vergrößerte Objekte so aussehen, als befänden sie sich vor Ihnen und näher als das Motiv.

6x, 7x, 8, 10x oder mehr.

Der Grad der Bildvergrößerung wird durch das Verhältnis der Brennweite der Objektivlinse zur Brennweite der Okularlinse bestimmt.

So erzeugt beispielsweise ein Vergrößerungsfaktor von 8 ein virtuelles Bild, das 8-mal größer als das Motiv erscheint.

Wie viel Vergrößerung Sie benötigen, hängt vom Verwendungszweck ab. Es ist oft ein Fehler anzunehmen, dass das Fernglas umso besser ist, je höher die Vergrößerungsleistung ist, da höhere Vergrößerungen auch viele Nachteile mit sich bringen. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel: Vergrößerung, Stabilität, Sichtfeld und Helligkeit

Wie Sie auch im Diagramm oben sehen können, ist das virtuelle Bild invertiert. Im Folgenden werden wir uns ansehen, warum dies geschieht und wie es korrigiert wird:

Umgedrehtes Bild

Das ist großartig und die Geschichte kann hier enden, wenn Sie einfach ein Teleskop für Zwecke wie die Astronomie bauen.

Tatsächlich kann man ganz einfach ein einfaches Teleskop bauen, indem man zwei Linsen nimmt und sie durch ein geschlossenes Rohr trennt. Tatsächlich wurde auf diese Weise das allererste Teleskop gebaut.

Wenn Sie jedoch hindurchsehen, werden Sie feststellen, dass das Bild, das Sie sehen, auf den Kopf gestellt und gespiegelt ist. Dies liegt daran, dass eine konvexe Linse dafür sorgt, dass das Licht beim Konvergieren überkreuzt wird.

Tatsächlich können Sie dies sehr leicht demonstrieren, indem Sie eine Lupe etwa auf Armlänge vor sich halten und einige weit entfernte Objekte durch sie hindurch betrachten. Sie werden sehen, dass das Bild auf dem Kopf steht und umgekehrt gespiegelt ist.

Beim Betrachten entfernter Sterne ist dies kein wirkliches Problem und tatsächlich erzeugen viele astronomische Teleskope ein nicht entzerrtes Bild, aber für die terrestrische Anwendung ist dies ein Problem. Glücklicherweise gibt es einige Lösungen:

Bildkorrektur

Bei Ferngläsern und den meisten terrestrischen Teleskopen (Spektiven) gibt es hierfür im Wesentlichen zwei Möglichkeiten: durch die Verwendung einer konkaven Linse für das Okular oder eines Bildaufrichtungsprismas:

Galilei-Optik

Die Galileische Optik wurde in den Teleskopen verwendet, die Galileo Galilei im 17. Jahrhundert erfand. Sie verwendet wie üblich eine konvexe Objektivlinse, tauscht diese jedoch gegen ein konkaves Linsensystem für das Okular aus.

Die Konkavlinse, auch Zerstreuungslinse genannt, sorgt dafür, dass Lichtstrahlen auseinanderlaufen (divergieren). Wenn sie im richtigen Abstand zur konvexen Objektivlinse angebracht ist, kann sie verhindern, dass das Licht übertritt und so eine Umkehrung des Bildes eintreten kann.

Dieses System ist kostengünstig und einfach herzustellen und wird auch heute noch bei Opern- und Theaterferngläsern verwendet.

Die Nachteile bestehen jedoch darin, dass sich eine hohe Vergrößerung nur schwer erreichen lässt, das Sichtfeld relativ eng ist und an den Bildrändern eine starke Bildunschärfe auftritt.

Aus diesen Gründen wird für die meisten Anwendungen ein Prismensystem als bessere Alternative angesehen:

Keplersche Optik mit Prismen

Anders als bei der Galileischen Optik, bei der im Okular eine konkave Linse verwendet wird, werden im keplerschen optischen System sowohl konvexe Linsen für die Objektive als auch für die Okularlinsen verwendet und es wird allgemein als eine Verbesserung gegenüber Galileos Design angesehen.

Allerdings muss das Bild noch korrigiert werden, was mit Hilfe eines Prismas erreicht wird:

Korrigieren Sie das invertierte Bild

Die meisten modernen Ferngläser funktionieren wie ein Spiegel und verfügen über Umkehrprismen, die das Licht reflektieren und dadurch die Ausrichtung ändern und das Bild korrigieren.

Während ein normaler Spiegel perfekt geeignet ist, um sich morgens selbst zu betrachten, wäre es bei einem Fernglas nicht sinnvoll, wenn das Licht einfach um 180 Grad dorthin zurückreflektiert würde, wo es herkam, weil Sie das Bild dann nie sehen könnten.

Porroprismen

Dieses Problem wurde zuerst durch die Verwendung eines Porroprismas gelöst. Ein einzelnes Porroprisma, benannt nach dem italienischen Erfinder Ignazio Porro, reflektiert Licht wie ein Spiegel um 180 Grad und zurück in die Richtung, aus der es kam, allerdings parallel zum einfallenden Licht und nicht direkt auf demselben Weg.

Dies ist wirklich hilfreich, da Sie zwei dieser Porroprismen im rechten Winkel zueinander platzieren können. Dadurch können Sie das Licht so reflektieren, dass das umgekehrte Bild nicht nur neu ausgerichtet wird, sondern auch effektiv in die gleiche Richtung und in Richtung der Okulare weiterläuft.

Tatsächlich sind es diese beiden im rechten Winkel angeordneten Porroprismen, die dem Fernglas seine traditionelle, charakteristische Form verleihen und auch der Grund dafür sind, dass die Okulare näher beieinander liegen als die Objektivlinsen.

Dachkantprismen

Neben dem Porroprisma gibt es noch zahlreiche weitere Bauformen, die jeweils über eigene Vorteile verfügen.

Zwei davon, das Abbe-König-Prisma und das Schmidt-Pechan-Prisma, sind Dachkantprismentypen, die heute häufig in Ferngläsern verwendet werden.

Von diesen ist das Schmidt-Pechan-Prisma am gebräuchlichsten, da es den Herstellern ermöglicht, ein kompakteres, schlankeres Fernglas herzustellen, bei dem die Okulare mit den Objektiven in einer Linie liegen. Der Nachteil besteht darin, dass sie eine Reihe von Spezialbeschichtungen benötigen, um eine vollständige interne Reflexion zu erreichen und ein Phänomen namens Phasenverschiebung zu eliminieren.

Warum Ferngläser kürzer sind als Teleskope

Der zweite Vorteil der Verwendung von Prismen besteht darin, dass die Distanz, die das Licht in diesem Raum zurücklegt, größer wird, weil es auf seinem Weg durch das Prisma zweimal umgekehrt wird und somit auf sich selbst zurückgeworfen wird.

Dadurch verringert sich die Gesamtlänge des Fernglases, da auch der erforderliche Abstand zwischen Objektivlinse und Okular kleiner wird. Aus diesem Grund sind Ferngläser bei gleicher Vergrößerung kürzer als Linsenteleskope, da ihnen ein Prisma fehlt.